Das milde Licht der Spätzeit

Das 20. Jahrhundert und drei seiner grössten politischen Umwälzungen spiegeln sich im Programm ‹Kontraste›. Samuel Barbers ‹Adagio› wurde durch einen Antikriegsfilm bekannt. In Edward Elgars 1. Sinfonie erklingt der matte Pomp des im Untergang begriffenen britischen Empire. Und Richard Strauss’ ‹Duett Concertino› entstand nach dem 2. Weltkrieg im Schweizer Exil.

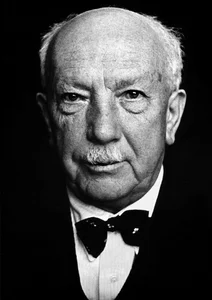

28. Oktober 1942. Im Münchner Nationaltheater senkt sich der Vorhang nach der Aufführung der Oper Capriccio von Richard Strauss. Sein fünfzehntes und letztes Bühnenwerk. Der Komponist, knapp achtzigjährig, erklärt mit dieser Uraufführung sein schöpferisches Tun für beendet. Der berühmteste Opernkomponist seiner Zeit verstummt. Was jetzt noch folge, sagt Strauss, sei Nebensache. «Die Noten, die ich als Handgelenksübung jetzt noch für den Nachlass zusammenschmiere, haben keinerlei musikgeschichtliche Bedeutung.»

Die nun folgenden Werke sind in das milde Licht der Spätzeit getaucht. Mal melancholisch wie in den Metamorphosen, geschrieben im Auftrag des Mäzens und Dirigenten Paul Sacher. Oder wie in den unerreicht schönen Vier letzten Liedern, 1948 vollendet im bündnerischen Pontresina. Andererseits wirkt der späte Strauss auch heiter und gelassen. So etwa im Duett Concertino, oder auch einfach Concertino, für Klarinette, Fagott und Streichorchester mit Harfe, uraufgeführt vom Orchester von Radio Svizzera italiana (heute Orchestra della Svizzera italiana).

Die Schweiz spielt in Strauss’ spätem Leben eine wichtige Rolle. Glaubt er anfangs noch, mit den Machthabern in Nazideutschland paktieren zu können − Strauss ist von 1933 bis 1935 Präsident der Reichsmusikkammer − und so einen positiven Einfluss auf das Kulturleben in Deutschland zu nehmen, so verkehrt sich dieses Verhältnis bald ins Gegenteil. Ihn treffen Aufführungsverbote, Dirigierverbote, Reiseverbote. Erst die offizielle Einladung zur Uraufführung der Metamorphosen in der Tonhalle Zürich ermöglicht Strauss Ende 1945 die Ausreise.

Der Kontakt nach Lugano erfolgt über den Dirigenten und damaligen Programmverantwortlichen des italienisch-schweizerischen Radios, Otmar Nussio. Dieser lädt Strauss ein, zu dessen Geburtstag am 11. Juni 1947 ein Konzert in Lugano zu dirigieren und überredet den Komponisten bei dieser Gelegenheit dazu, ihm und seinem Orchester das Concertino zur Uraufführung zu überlassen. Am 4. April 1948 ist es so weit.

Strauss schreibt in einem Brief, die Anregung zum Concertino habe er einem Märchen von Hans Christian Andersen entnommen. Eine tanzende Prinzessin (die Klarinette) wird von einem tapsigen Bären erst erschreckt, danach tanzen die beiden zusammen und schliesslich verwandelt sich der Bär in einen Prinzen. So lässt sich, in aller Knappheit, das ‹Programm› der Sinfonie zusammenfassen. Die Solopartien in unserem Konzert spielen die Italienerin Rossana Rossignoli, Solo-Klarinettistin im Sinfonieorchester Basel seit 2010, und der Österreicher Benedikt Schobel, als Solo-Fagottist seit 2011 im Orchester tätig.

Edward Elgars Märsche Pomp and Circumstance geniessen Weltruhm. Der erste dieser fünf zwischen 1901 und 1930 komponierten Märsche, erklingt jeweils bei den populären BBC Proms-Konzerten und gilt als Grossbritanniens heimliche Nationalhymne. ‹Pracht und Prunk› oder, je nachdem, ‹Pomp und Umstände› lässt sich der vieldeutige Titel übersetzen. Das britische Königreich erreicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Kolonien auf allen Kontinenten seine grösste Ausdehnung. Die Spiegelung dieser Macht in ‹pompöser› Feierlichkeit lag auf der Hand.

So auch in Elgars 1. Sinfonie, uraufgeführt und dabei frenetisch gefeiert 1908 in Manchester. Der 1. Satz beginnt über einem langsam schreitenden Rhythmus mit einer majestätischen Hymne. Elgar schreibt hier Nobilmente e semplice. Ein Widerspruch? Jedenfalls nicht für die Musik. Die Durchführung baut wuchtige Bögen und sucht dazwischen immer wieder den Rückzug ins semplice, die Musik scheint dabei jeweils Anlauf zu nehmen zu noch gesteigerter Grösse. Oder umgekehrt? Besinnt sie sich, fast erschrocken, auf ein zartes Inneres?

Kaum zu Vereinbarendes führt Elgar auch im 2. Satz zusammen, wo er ein wirbelndes Scherzo mit einem Marsch vermischt. Ähnlichkeiten mit Wagner sodann im folgenden Adagio. Zufall, dass hier dessen Rienzi anklingt − eine Oper über den «letzten der Tribunen», wie es im Titel heisst? Im Schlusssatz taucht das die Sinfonie untergründig verbindende Motto, die Hymne aus dem 1. Satz, wieder auf. Dieser Reprise, auch wenn sie von figuralen Noten im Orchester gestärkt wird, haftet eine − für Elgar typische − Melancholie an. Die Ahnung möglicherweise von der Anfälligkeit und Zerbrechlichkeit jedes noch so stark scheinenden Organismus.

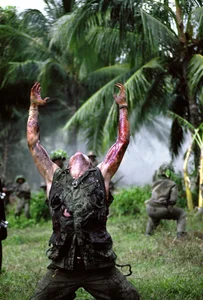

Auf Umwegen fand Samuel Barbers Adagio for Strings Eingang in einen politischen Kontext. 1936 hatte es Barber in einem Sommerurlaub im Salzkammergut geschrieben, ursprünglich als langsamen Mittelsatz eines Streichquartett. Doch löste sich der Satz, der im Grunde aus einem einzigen melodischen, in unmerklicher Bewegung auf einen Höhepunkt zugeführten Einfall beruht, durch die von Arturo Toscanini angeregte Orchestration für Streicher völlig aus diesem Kontext. Als Oliver Stone das Adagio sodann in seinem Antikriegsfilm Platoon einsetzt, wird es zur pazifistisch grundierten Trauermusik für die im Vietnamkrieg traumatisierten USA. In einer Szene am Schluss des Films hebt ein Hubschrauber ab über einer zerbombten Landschaft voller Leichen. Aus dem Off hört man einen Soldaten sagen: «Wir haben nicht gegen den Feind gekämpft, sondern gegen uns selbst.»

Autor: Benjamin Herzog