Wanderlust, Wanderlied und Wanderleid

Alexander Honold beleuchtet Wandern als kulturelles Motiv in Literatur und Musik. Vom romantischen Wanderlied bis zu sinfonischen Landschaftsbildern zeigt sich Wandern als Inspirationsquelle, Ausdruck von Sehnsucht, Freiheit und existenzieller Erfahrung.

Die Zugvögel tun es, die Wolken am Himmel ebenso, und das fliessende Wasser kennt in seinem Strömen ohnehin keinen Halt; in der Botanik drängt selbst alles, was Wurzeln geschlagen hat, über den eigenen Standort hinaus, um « noch Andres zu suchen », wie es in Hölderlins Elegie Der Wanderer heisst. Der Mensch hat sich das Wandern von der Natur abgeschaut, nicht von ungefähr zieht es ihn deshalb auch bei den künstlerischen Formen der Wanderlust mit Macht wieder in das natürliche landschaftliche Habitat zurück. Nicht nur ein Gustav Mahler liebte bekanntlich das Komponieren in freier Natur, die Ideen-Sammlung beim stundenlangen Wandern; auch für Schubert, für Brahms und später für Richard Strauss stellte der Gang durch die Landschaft einen besonderen Inspirationsvorgang dar, bei dem am Anfang keineswegs feststand, wohin das alles am Ende noch führen würde.

Die Wanderschaft ist eine der historisch ältesten Bewegungsformen, bei der sich einzelne Menschen, kleine Gruppen oder ganze Völkerschaften auf den Weg machten. Oftmals wurden sie fortgetrieben von schwierigen oder feindlich gewordenen Lebensumständen, vielfach waren sie auf der Suche nach den verheissenen Wohnstätten einer glücklichen Zukunft; manche Rastlosen wollten einfach nur durch die Lande ziehen, um über dem runden Buckel der Erde einen neuen, weiteren Horizont zu finden. Zu Schiffe machten sich ganze Expeditionsflotten in überseeische Gebiete auf, und tapfer entschlossene Pilgersleute begaben sich auf entbehrungsreiche, wochenlange Fussmärsche zu ihren Wallfahrtsorten. Trotz dieser jahrtausendelangen Vorgeschichte hat sich die Wanderung als kulturelles Idealbild eigentlich erst seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts herausgebildet, als sich herumsprach, dass geistige Erbauung nicht unbedingt in Kirchenräumen stattfinden musste, und dass Bildung nicht allein in Schulstuben oder von Kathedern herab vermittelt werden konnte.

«Das Hören ist bei längeren Musikstücken auf eine Weise ‹unterwegs›, die zwischen dem Ort des Aufbruchs und der erwarteten Zielankunft beständig geistige Verbindungen knüpft.»

Übers Land zu gehen, durch die Alpentäler und an Seeufern entlang, empfahl der zivilisationsmüde Jean-Jacques Rousseau als einen Modus der Naturerfahrung, der den « promeneur solitaire » einem Wechselbad der Gefühle aussetzen und dadurch zu energischen Gedanken anregen werde. Und Johann Gottfried Seume unternahm mit keckem Understatement gar einen Spaziergang nach Syrakus, um zu demonstrieren, dass man auch mit bescheidener Reisekasse aus dem kühlen Mitteldeutschland eigenen Fusses in die sehnsüchtig entbehrte Welt der mediterranen Antike gelangen konnte.

Als eigentliche Blütezeit des Wanderns kann vor allem die Romantik gelten. Ungezählte Jäger- und Wanderburschen schweifen durch die Gedichtwelten Joseph von Eichendorffs, wandernde Müllergesellen schnüren auf Stellensuche oder vor Herzeleid einsam durch Schuberts einschlägige Liederzyklen, ziehen in bitterer Winterkälte ebenso fremd aus den Dörfern wieder fort, wie sie zuvor dort eingetroffen waren. Nicht wenige der sanglichen romantischen Gedichte gehen auf eine anfangs des 19. Jahrhunderts aufgekommene poetische Neuentwicklung zurück, die ihrerseits aus dem vor allem von Studenten praktizierten gemeinsamen Wandern von Stadt zu Stadt hervorgegangen war – die Gattung des studentischen Wanderlieds. Während des Wanderns gesungen, und meist auch inhaltlich in das landschaftliche Ambiente der Wanderung getaucht, betritt mit dem Wanderlied eine originelle, sowohl volkslied- wie kunstliedhafte Elemente aufnehmende Vokalgattung den Plan, deren Einfluss auf das musikalische Schaffen gleich mehrerer Komponisten-Generationen des 19. Jahrhunderts kaum zu überschätzen ist.

Poetisch, aber auch entstehungsgeschichtlich schwingt etwa in den von Gustav Mahler vertonten Wunderhorn-Gedichten und orchestral erweiterten Liedern noch etwas von jenem euphorischen Überschwang nach, mit dem studentische Wandergruppen in ihrer vorlesungsfreien Zeit in die Natur ausgeschwärmt waren. Doch zeigt sich das Wanderlied spätestens mit Wilhelm Müllers und Franz Schuberts Winterreise als durchaus zwiespältige Ausdrucksform, in die neben den sanguinischen Aufbrüchen auch stark melancholische Anwandlungen immer wieder Eingang fanden. Und gerade zu biedermeierlichen Zeiten stand der schwungvollen Wanderlust wackerer Sonntagsmarschierer auch der leidvolle Wanderzwang von Unbehausten und Entwurzelten als ein warnendes Beispiel gegenüber. Die Not der Wanderarbeit und der befristeten, ungesicherten Beschäftigung kennt etwa auch jener von Gottfried Keller beschriebene Schneiderlehrling, welcher in der Novelle Kleider machen Leute « an einem unfreundlichen Novembertage » auf der Landstrasse dahinwandert, um einige Stunden Weges von Seldwyla entfernt in der reichen Stadt Goldach eine neue Anstellung zu erlangen; eine Wanderschaft, die ihn wundersamerweise unverhofft doch noch an seines Glückes Ziel bringen wird.

Das Wandern ist ein schicksalhaftes Experiment mit guten und schlechten Wegen, wie ebenfalls schon aus Schuberts Müllerin-Zyklus bekannt, wo Strasse und Bächlein den Fussreisenden im Wetteifer miteinander auf der richtigen Spur zu halten suchen. Zur Dramaturgie einer risikoaffinen Wanderung gehören die Überraschungen eines kurvenreichen, mit Steigungen und abschüssigen Partien, weichen oder sperrigen Unterlagen beschaffenen Weges. Niemand weiss im Voraus, welcher Weg unter den gegebenen Witterungsverhältnissen überhaupt passierbar sein wird. Deshalb hat am Ende des 20. Jahrhunderts der französische Kulturphilosoph Michel de Certeau in seinem Essay über die Kunst des Handelns idealtypisch einen Gegensatz von « Landkarte » und « Wanderung » beschrieben, bei dem sich Theorie und Praxis, geografischer Plan und selbsterlaufenes Terrain als mitunter stark voneinander abweichende Grössen gegenüberstehen.

In Literatur und Tonkunst steht das Motiv der Wanderung beispielhaft für all jene Sujets, deren Darstellung eine lineare Abfolge zur Grundlage hat, so dass der erste Schritt jeweils den nächsten und übernächsten ergibt, und das Spätere sukzessive aus dem Früheren folgt. Während in klassischer Zeit etliche musikalische Formen vornehmlich an geometrischen Mustern wie der Kreisschlüssigkeit orientiert waren, an Wiederholung und Symmetrie, gaben die freieren, improvisatorischen Formen z.B. der Toccata, der Fantasia und später der Ballade dem Bedürfnis Raum, die kompositorische Ausgestaltung stärker prozesshaft anzulegen. Es galt dabei, den musikalischen Gang der Dinge mit mancherlei unvorhersehbaren Abzweigungen, Kurven oder Hindernissen auszustatten – genau wie das Landschaftserlebnis einer Wanderung. Im tondichterischen Schaffen jenseits der Sonatenform, wie es etwa in Hector Berlioz’ Symphonie fantastique mit ihrem durch fünf verschiedene Lebensstationen hindurch wandernden thematischen Grundmotiv der ‹ idée fixe › verwirklicht ist, findet eine bemerkenswerte Anreicherung der musikalischen Durcharbeitung mit Erzählmustern aus dem Bildungsroman oder der Reisebeschreibung statt. Die Hörenden werden hineingezogen in einen Schicksalsweg, der mit einer dem Naturgeschehen nachempfundenen Folgerichtigkeit abzurollen scheint.

Eine Sequenz von Reisestationen und Landschaftseindrücken durchläuft Franz Liszts Klavierzyklus Années de pèlerinage, deren erster Band auf einer Schweizreise des Komponisten basiert und nacheinander zu Szenen am Vierwaldstättersee, am Walensee und im Wallis führt. Auf andere Art folgt dem Wanderer-Prinzip auch Bedřich Smetanas Tondichtung Má Vlast, welche in ihrem bekannten Moldau-Teil mit den anfänglichen Läufen der Flöte und Klarinette im Barcarole-Metrum tonmalerisch das Heraussprudeln jener Quellflüsse nachbildet, deren viele einzelne Strömungen sich nach und nach zum grossen Fluss der Moldau vereinigen. Wenn die Moldau sodann ihre mitreissende Tonskalen-Melodie in mächtigem Strömen dahinfliessen lässt, dann findet dabei im musikalischen Klanggeschehen eine kraftvoll vorwärtsziehende Bewegung statt, die ihre eigene innere, von Melodien durchströmte Landschaft entwirft.

Die klangliche und melodische Entfaltung des musikalischen Geschehens ‹ wächst › durch den vorgestellten landschaftlichen Bezugsraum zu einem plastisch erfahrbaren, dreidimensionalen Geschehen an. Das ist eine Erfahrung, die sich bei vielen durch Wandererlebnisse angeregten, ihnen nachempfundenen musikalischen Werken machen lässt. Überdies befindet sich auch das Hören bei längeren Musikstücken auf eine Weise ‹ unterwegs ›, die beständig zwischen dem Ort des Aufbruchs und der erwarteten Zielankunft geistige Verbindungen knüpft und dabei doch zuweilen Gefahr läuft, sich auf den Windungen des unabsehbaren Weges für einzelne Momente zu verlieren. Für die Wege, die es alltäglich zwischen klar definierten Orten zurückzulegen gilt, wäre ein solcher Orientierungsverlust durchaus beunruhigend. Doch bei den Wanderschaften, auf die das Abenteuer des Hörens führt, sind solche Momente des staunenden Innehaltens nicht nur erlaubt, sondern erwünscht; denn gerade an ihnen verdichtet sich das menschliche Unterwegs-Sein zu einem in der Zeit nicht mehr messbaren Glückszustand.

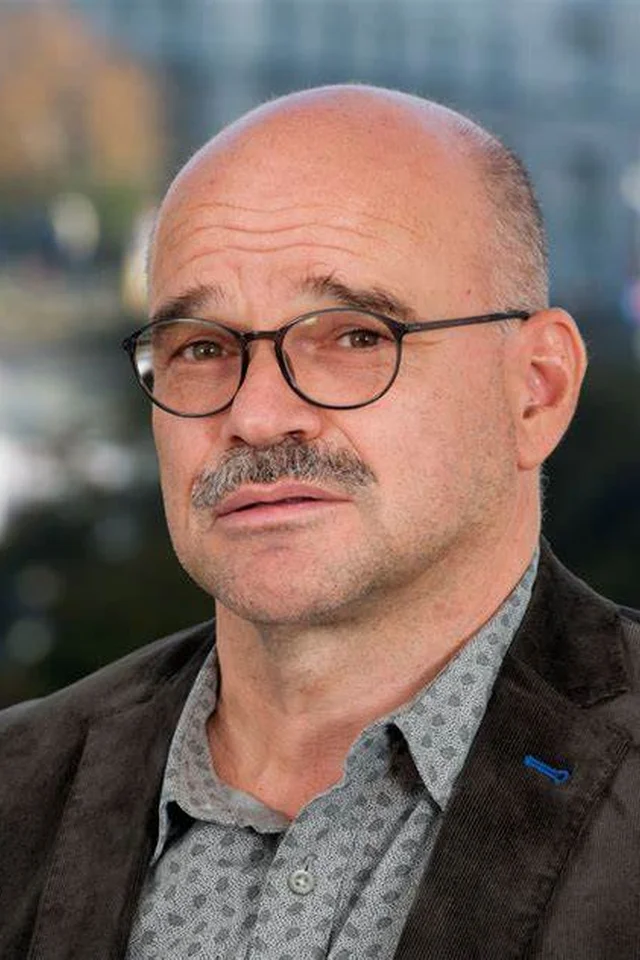

Autor: Alexander Honold